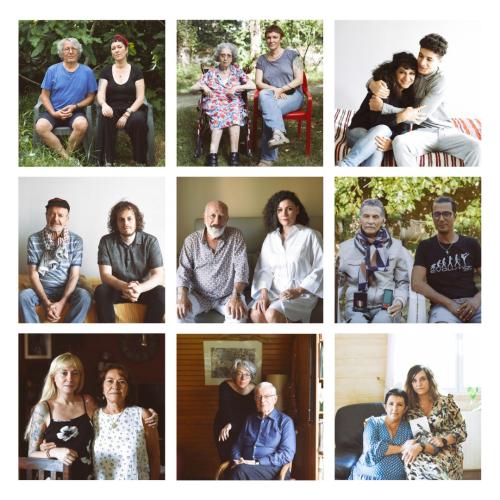

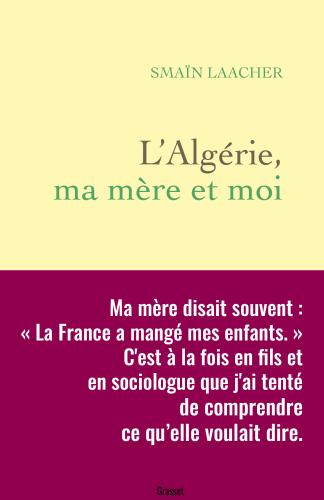

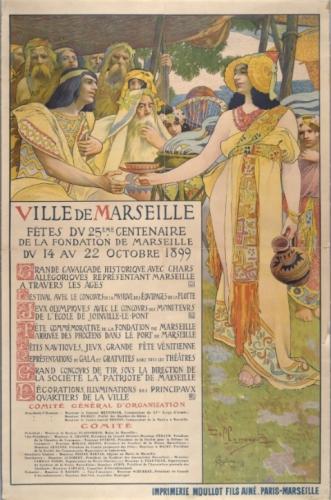

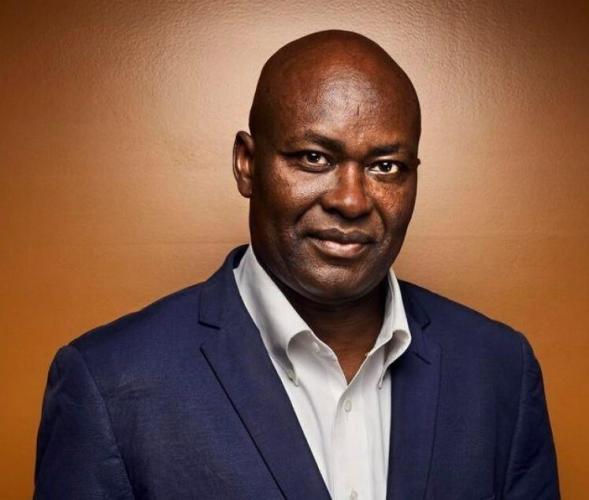

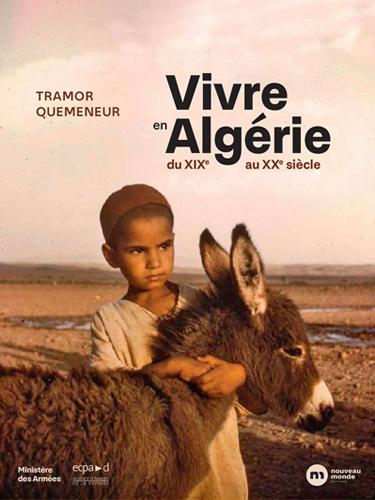

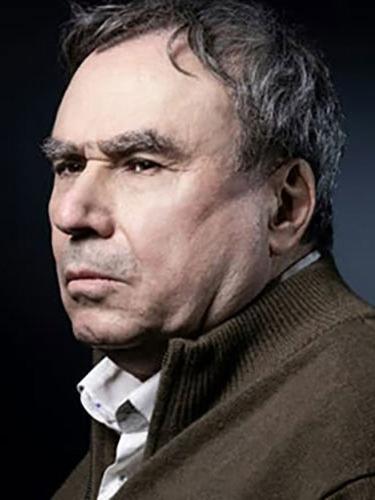

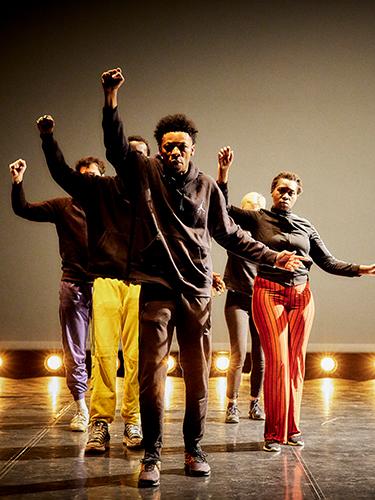

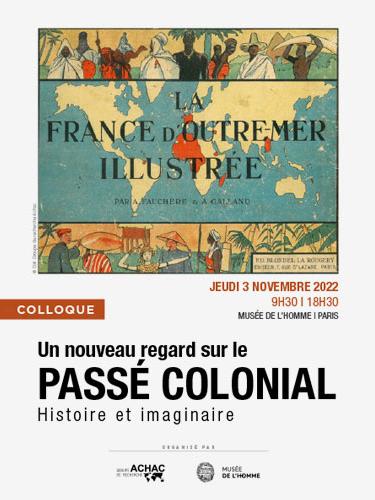

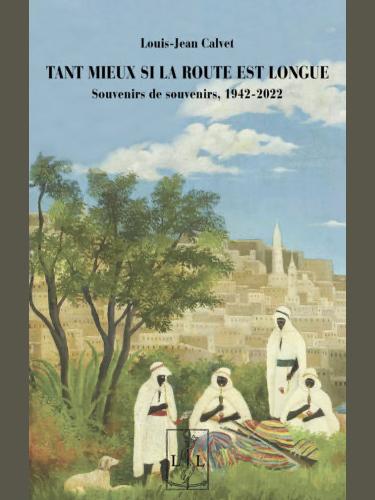

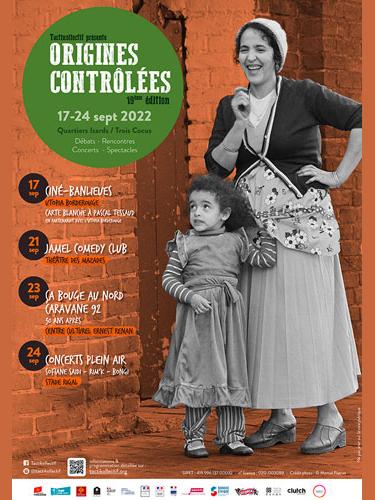

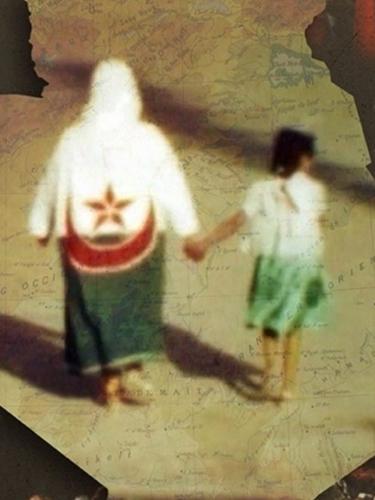

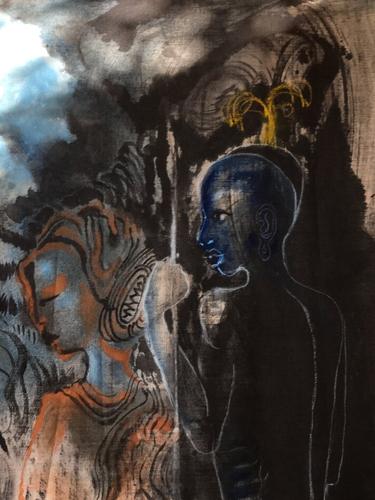

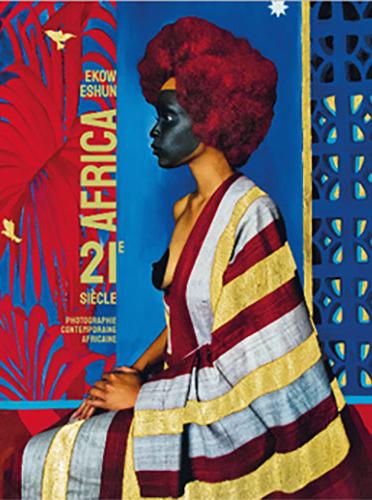

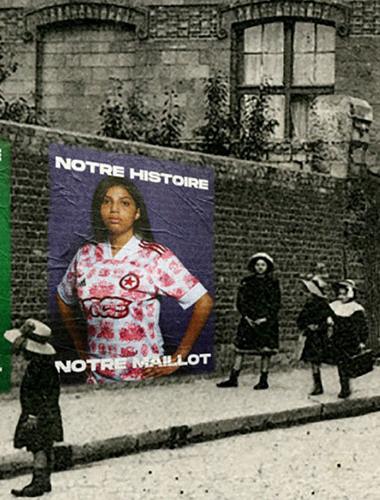

« À chaque fois l'histoire te rattrape »

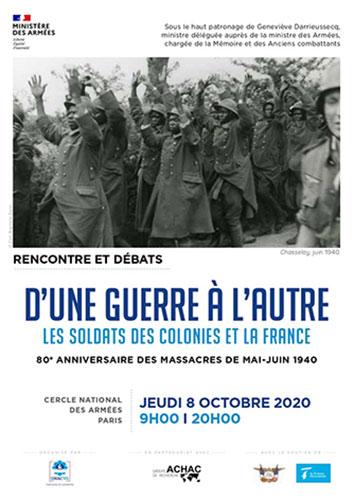

par Lynn S.K.

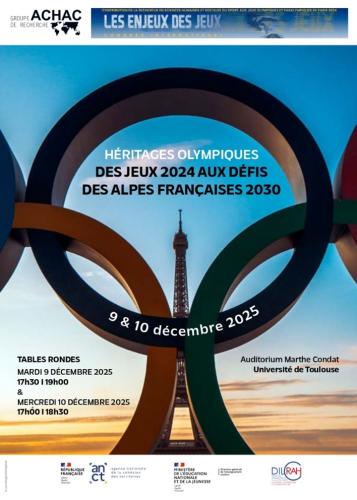

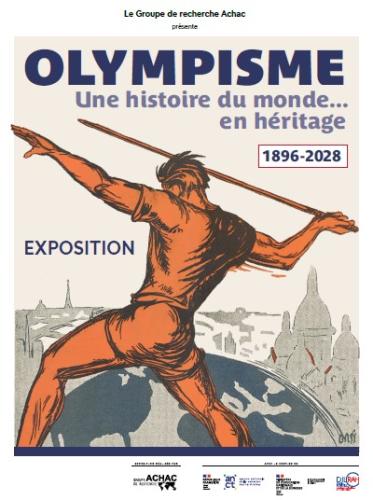

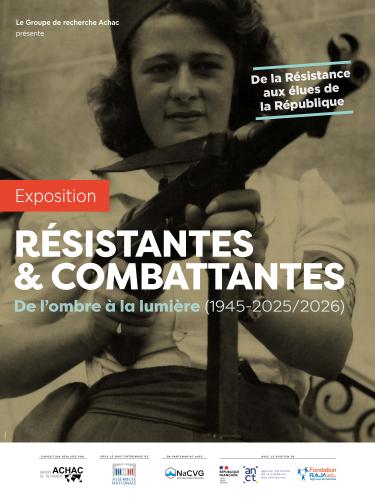

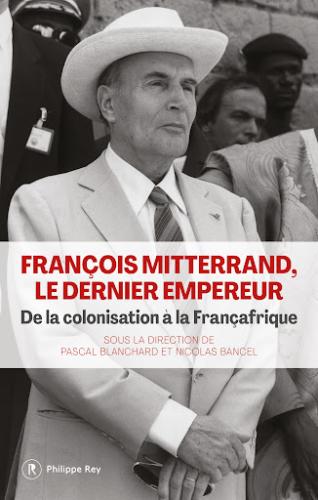

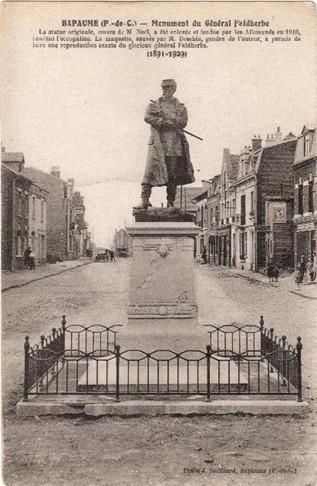

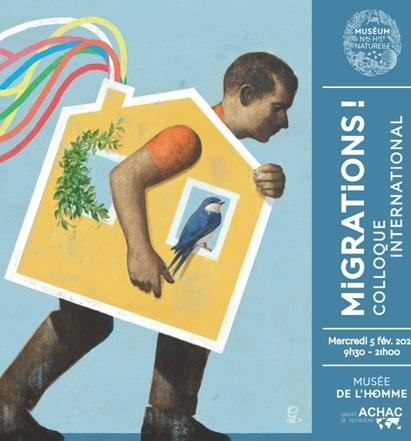

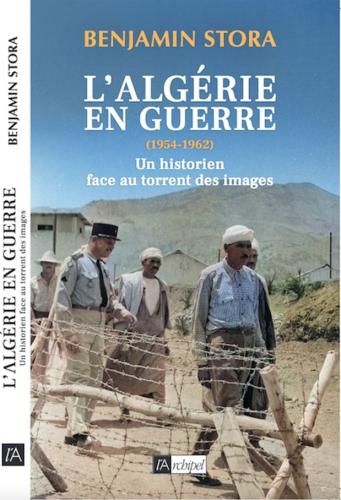

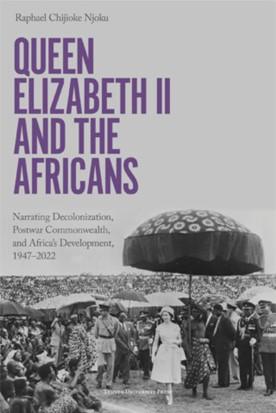

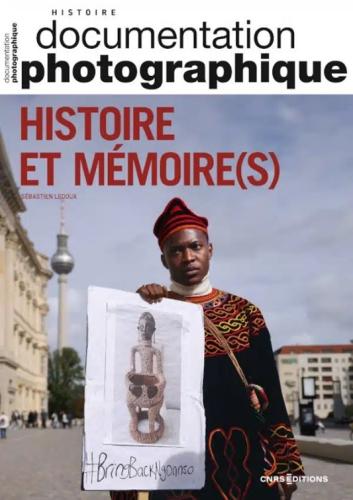

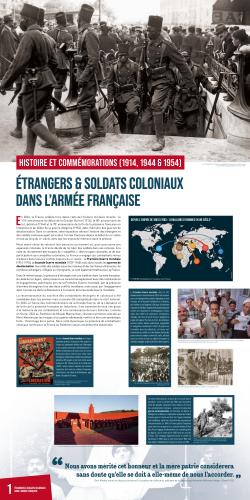

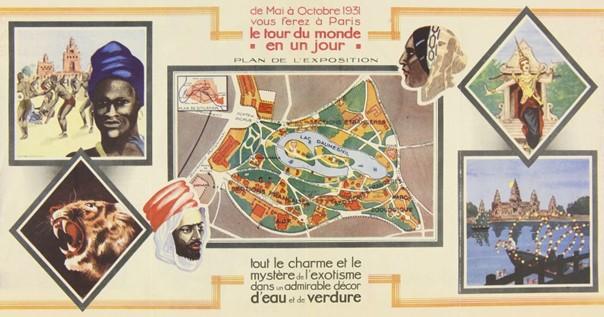

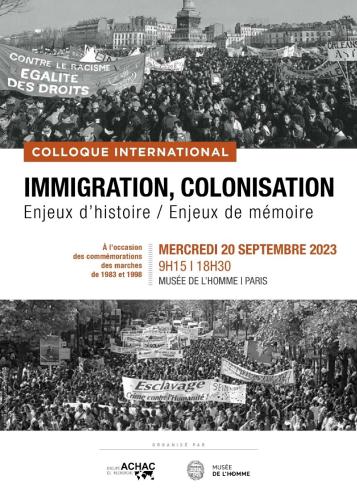

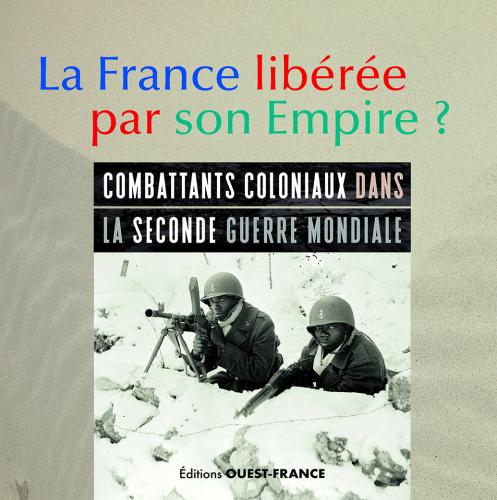

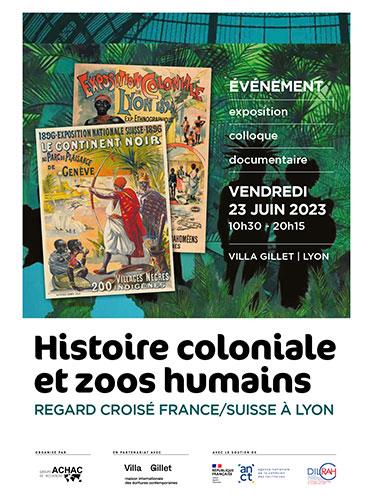

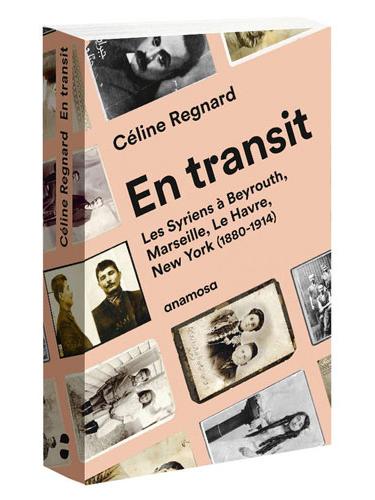

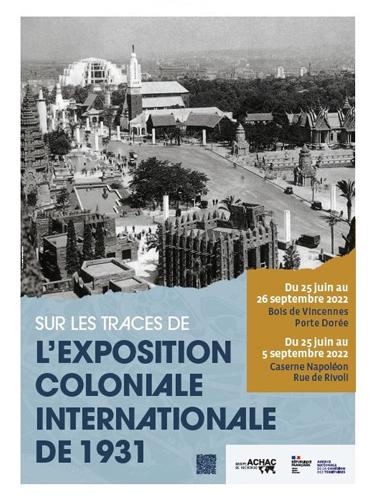

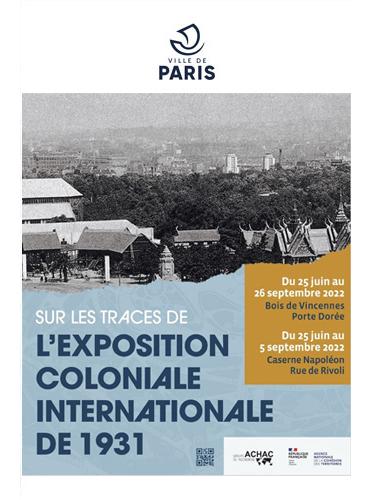

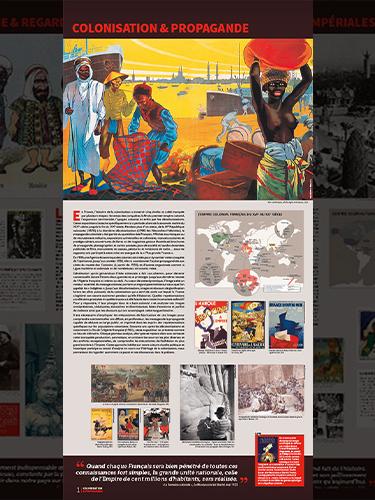

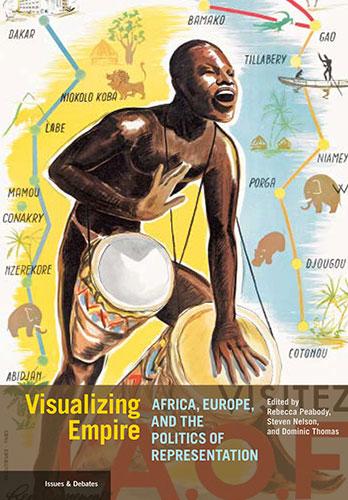

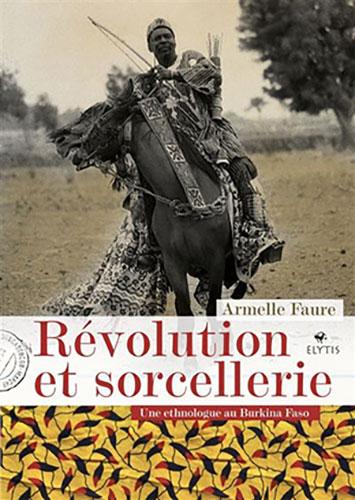

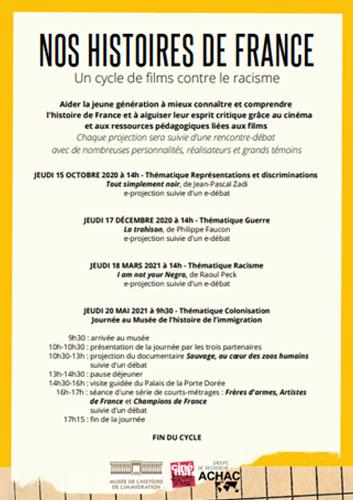

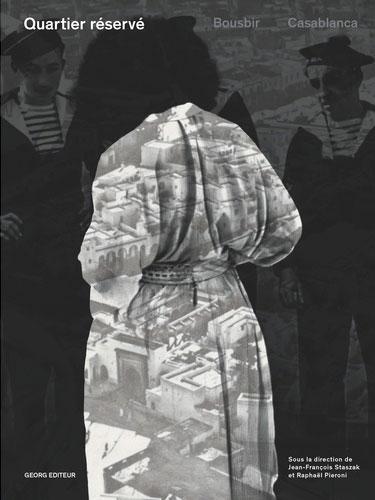

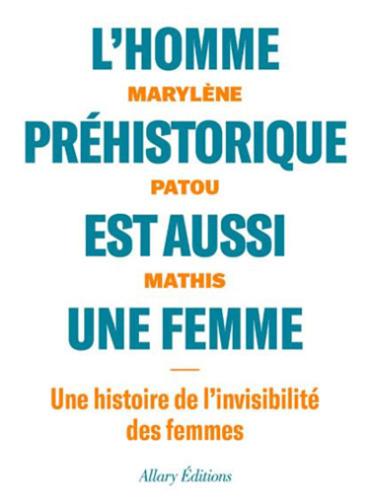

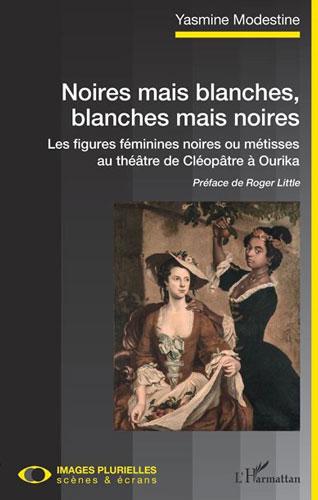

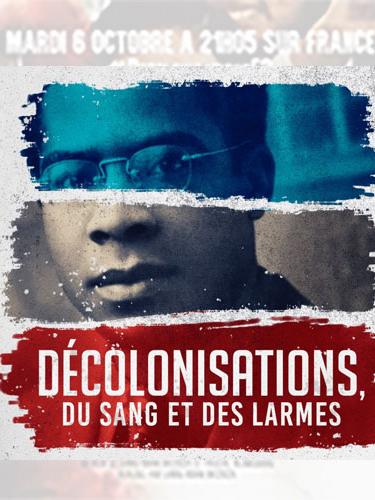

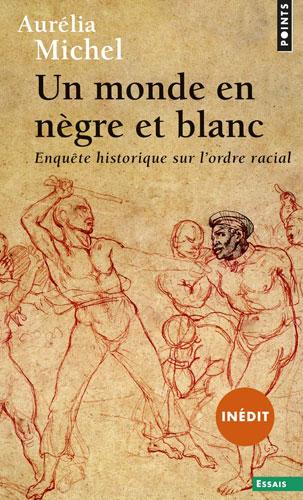

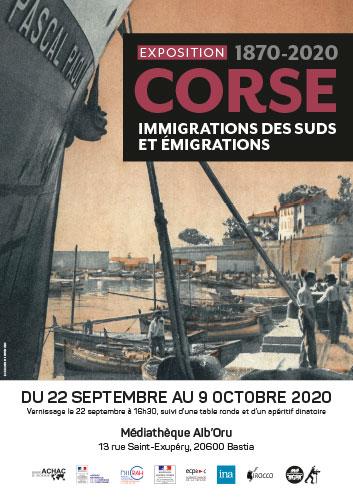

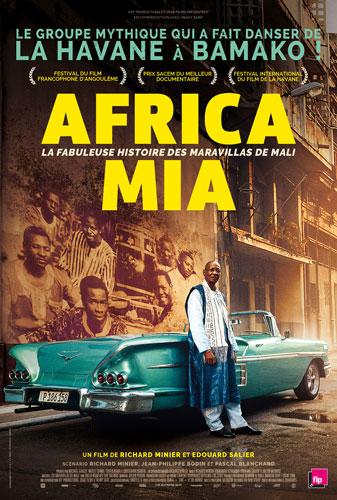

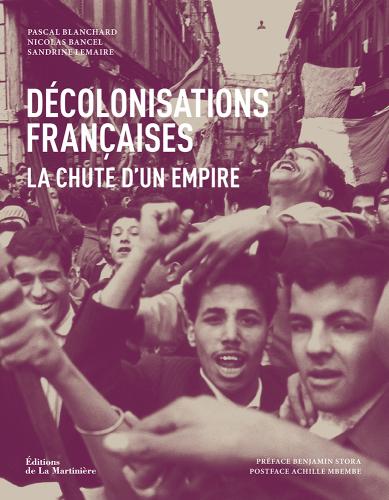

En tribune ce mois-ci pour le groupe de recherche Achac, la photographe Lynn S.K. présente sa série « À chaque fois que l’histoire te rattrape ». Avec ce travail, elle interroge les mémoires transgénérationnelles de la Guerre d’Algérie et de la colonisation française. Cette série de photographies, étayée d…