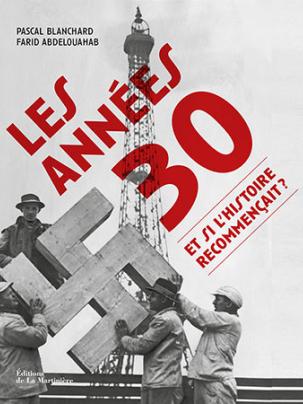

Histoire & culture coloniale, evenements

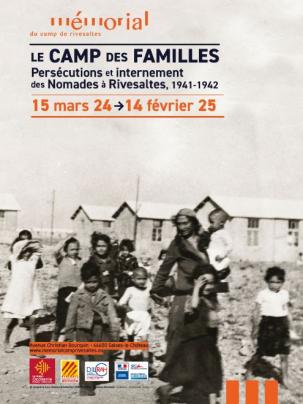

Exposition

Rivesaltes , Mémorial du Camp de Rivesaltes

Exposition/Conférence

Rombas, Lycée Julie Daubie

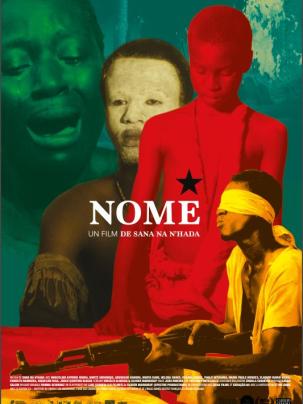

Projection

Projection

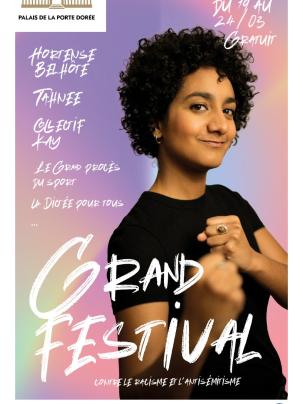

Événement

Paris, Palais de la Porte Dorée

Conférence/Rencontre

Nantes, Le Lieu Unique – Grand Atelier

Conférence/Événement

Marrakech, Centre culturel Les Étoiles de Jamaa el FNA

Exposition/Conférence/Rencontre

Rencontre

Pointe-à-Pitre, Espace libraire, Carrefour de Destreland

Exposition

Nanterre, Lycée Joliot-Curie

Conférence

Tours, Auditorium de la Bibliothèque centrale

Colloque

Colloque

Clermont-Ferrand / Paris, Maison Heinrich Heine (Clermont…

Rencontre

Rencontre

Projection

Projection/Rencontre

Avignon, Théâtre Isle 80, 18 rue des 3 Pilats, 84000 Avignon

Colloque

Grand Bassam, Côte d'Ivoire

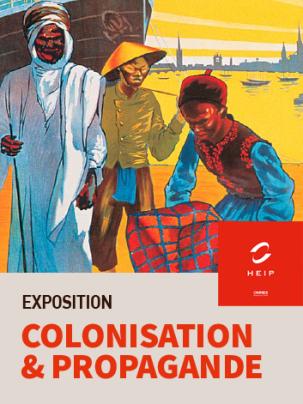

Exposition/Conférence

Paris La défense, École des Hautes Études Internationales…

Conférence

Sarcelles, Université populaire de Sarcelles

Colloque

Exposition

Blois, Rendez-vous de l'histoire de Blois

Conférence

Blois, Rendez-vous de l'histoire de Blois

Colloque

Exposition

Saint Malo, Festival Étonnants voyageurs

Conférence

Saint Malo, Festival Étonnants Voyageurs

Conférence

Saint Malo, Festival Étonnants Voyageurs